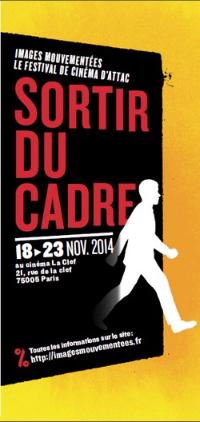

Festival de cinéma d’Attac - Images mouvementées

Paris – novembre

http://www.local.attac.org/images-mouvementees/

• 21 rue de la clef • 75005 Paris • Coordinatrice du festival : • Eve-Marie Bouché : 06 82 21 04 81 • @ : attac-festimages@attac.org

Depuis 2003, le festival de cinéma d’ATTAC « Images mouvementées » s’emploie à informer et à susciter la réflexion collective sur des questions cruciales de ce début de XXIème siècle en s’appuyant sur une programmation cinématographique exigeante.Il ppropose un vivier de films qui proposent d’autres lectures des réalités sociales et économiques que celles les plus spontanément accessibles.

173 films dans la base

-

Cécile Allegra, 2022

Dans l’Aveyron, la journaliste Cécile Allegra a créé un atelier pour permettre à des migrants d’évoquer en chanson les souffrances endurées pendant leur périple. Elle tire de ces sessions thérapeutiques un documentaire bouleversant.

-

Marie Perennès, Simon Depardon, 2022

La nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles sont des milliers à travers la France à coller des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides. Le sexisme est partout, elles aussi !

-

Muriel Cravatte, 2020

Chaque jour, des exilés tentent de traverser la frontière italienne à pied pour rejoindre la France, empruntant des itinéraires de montagne dangereux pour échapper aux traques policières. Entre harcèlement policier et criminalisation, les bénévoles qui les accueillent au Refuge solidaire de Briançon s’organisent.

-

IanB, 2019

Ce film ne raconte pas une histoire. Il se veut une approche sensible et radicale des violences psychologiques et physiques infligées aux habitant·es des quartiers populaires par la police. Les récits prennent place dans la France des vingt dernières années, celle de l’après Sarkozy, et sont rapportés par les premier·e·s concerné·e·s.

-

Michel Toesca, 2018

Cédric Herrou, agriculteur dans la vallée de la Roya, voit son quotidien bouleversé par l’arrivée de réfugiés qui cherchent à traverser la vallée. Avec d’autres habitants, ils décident de les accueillir et de leur apporter leur aide.

-

Jours et des nuits sur l’aire (Des)

Isabelle Ingold, 2016

Ce film dresse le portrait d’une aire d’autoroute perdue au milieu de la campagne picarde, un lieu comme dans un rêve : bruissant des pensées et des vies de ceux qui passent ou qui travaillent ici mais aussi un lieu bien réel : véritable poste d’observation de l’Europe d’aujourd’hui où apparaît crûment la violence de la concurrence d’un marché unique, la nostalgie du déracinement et les solitudes contemporaines.

-

Brice Gravelle, 2016

Un film plein d’ironie sur le lancement de l’opération « J’aime ma boîte ! ».

-

Gilles Perret, 2016

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait Ambroise Croizat. La Sociale dresse en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la dignité et le portrait d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien.

-

Françoise Davisse, 2016

Ce documentaire plonge le spectateur au cœur de deux ans d’engagement de salariés de PSA Aulnay, contre la fermeture de leur usine qui employait plus de 3 000 personnes, dont près de 400 intérimaires.

-

Claire Bataille, Victor Dulon, Pierre Herzig, Gaël Lang, Léa Parker, 2015

Être la proie des regards et l’objet du désir, c’est le quotidien de cette jeune Parisienne. Qu’adviendra-t-il de ses prétendants ?

-

Laura Nix, The Yes men, 2014

Les Yes men », auteurs de canulars politiques célèbres, se concentrent dorénavant sur le changement climatique, ce qui les amène à Washington, Copenhague, en Ouganda…

-

Sébastien Jousse, Luc Joulé, 2014

Dans l’usine PSA Peugeot-Citroën de Saint-Ouen, un compositeur en résidence prélève des sons. Les portraits d’ouvriers du film pourraient porter le même titre que le concert qu’il y donnera : Intimité.

-

Michaël Le Sauce, 2014

Un documentaire sur le revenu de base inconditionnel qui vise à découpler le revenu du travail. Il s’agit de remettre le travail à sa place et de redonner de la valeur aux activités bénéfiques mais non rémunératrices d’un point de vue monétaire : activités sociales, associatives, politiques, artistiques, spirituelles… Pour que chaque être humain, dignement, puisse apporter sa contribution à la société.

-

Marion Gervais, 2014

Anaïs a 24 ans. Elle vit seule dans une petite maison au milieu d’un champ en Bretagne. Celle que rien n’arrête est portée par son rêve de toujours : celui de devenir agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques et médicinales.

-

Ronan Kerneur, David Ferret, 2014

En 1967, quelques habitants de la ville de Barquisimeto au Venezuela s’associent pour enterrer dignement leurs morts : la coopérative Cecosesola est née. Malgré les pressions politiques, leur modèle autogestionnaire progresse et se diversifie. Le film illustre l’ingéniosité et la pérennité d’une expérience collective qui a choisi une voie indésirable pour les uns, utopique pour les autres.

-

Éléonor Gilbert, 2014

À l’aide d’un croquis, une petite fille explique comment l’espace et les jeux se répartissent lors de la récréation, en particulier entre les garçons et les filles, et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. Malgré ses différentes tentatives pour régler ce problème, elle ne trouve pas de solutions, ceci d’autant plus qu’il passe inaperçu pour les autres, enfants comme adultes, qui ne semblent pas être concernés. On découvre alors les subtilités d’une géopolitique de l’espace public à l’échelle d’une cour d’école.

-

Mehran Tamadon, 2014

Pendant trois ans j’ai cherché à convaincre des défenseurs du régime iranien de venir vivre avec moi dans une maison : comment fait-on concrètement pour vivre ensemble ? Comment partager l’espace public iranien pour qu’il appartienne autant aux athées comme moi qu’aux religieux qui ont le monopole du pouvoir ?

-

Doris Buttignol, Carole Menduni, 2014

Carnet de route d’une mobilisation citoyenne imprévue autour du mouvement de résistance contre l’exploitation du gaz de schiste.

-

Anne Gintzburger, Franck Vrignon, 2013

En Lorraine, l’annonce de la fermeture des deux derniers hauts fourneaux de France a mis le feu aux poudres. En quelques semaines, Florange s’est imposée avec force dans la campagne présidentielle de 2012. Les 3000 ouvriers résistent à la fermeture de l’aciérie, propriété d’Arcelor Mittal, amenant les candidats à se presser au chevet de l’usine. Comment et pourquoi la sidérurgie française a-t-elle peu à peu été abandonnée par l’État, livrée aux grands groupes privés et soumise aux lois de la finance et de la mondialisation ?

-

Simon Kamar Ahmad, 2013

Peut-on vivre « normalement » dans l’absurdité du déménagement permanent ? Inondations et tempêtes forment le quotidien des familles du littoral du Bangladesh. Ce documentaire est la chronique de la vie d’une famille moyenne du Bangladesh qui, depuis le raz-de-marée de 2009, qui a engloutit leurs biens et leur maison, survit en s’adaptant…

-

Christophe Ferrux, 2013

Il y a 35 ans, Jean-Paul Grospélier abandonne son travail de dessinateur dans un cabinet d’architecte et, à 21 ans, se lance, comme beaucoup à cette époque, dans le rêve d’un retour à la terre. Il déniche dans le Haut-Jura la ferme idéale : isolée, sans eau ni électricité et surtout sans loyer. 35 ans après, Jean Paul habite toujours sans confort, cette presque ruine, alors que beaucoup des candidats à la vie nouvelle des années 70 ont remballé leurs rêves. Lui a tenu bon, toujours décidé à être pauvre et heureux à la fois.

-

Griselidis Real, carnet de bal

Natacha Giler, 2013

À 30 ans, en quête de liberté, Grisélidis Réal prend la route avec ses deux enfants et son amant noir, sans économie et sans destination précise, pour vivre au jour le jour. Par choix, elle deviendra une prostituée, une artiste, une catin révolutionnaire, une nomade, une écrivain, habitée par la rage de l’humanité.

-

Nina Faure, 2013

Une plongée tout en malice dans l’univers impitoyable de la société Adrexo, distributeur de prospectus dans les boîtes aux lettres, où la performance est exigée de tous les candidats, y compris les octogénaires… pour un salaire réel calculé en cadence horaire, soit un travail à la tâche normalement interdit en France !

-

Cécilia, école de la nouvelle culture (La)

Edith Wustefeld, Johan Verhoeven, 2013

Une école alternative, qui prouve qu’une autre éducation est possible. Des élèves de 4 à 18 ans qui apprennent dans un cadre complètement différent : aucun cours obligatoire, la liberté de choisir à chaque instant, des outils pour trouver son chemin, des relations d’égalité… Une école où les élèves ont envie d’aller

-

Les Mutins de Pangée, 2013

Une Assemblée générale des actionnaires de Vinci, vue de l’intérieur…

-

Notre-Dame des Landes, au cœur de la lutte

Christophe Kergosien, Pierrick Morin, 2013

Les réalisateurs ont suivi la lutte contre la construction d’un aéroport à Notre-Dame des Landes.

-

Ne vivons plus comme des esclaves

Yannis Youlountas, 2013

Venu des catacombes grecques de l’Europe, un murmure traverse le continent dévasté : « Ne vivons plus comme des esclaves » (prononcer « Na mi zisoumé san douli » en grec). Sur les murs des villes et sur les rochers des campagnes, sur les panneaux publicitaires vides ou détournés, dans les journaux alternatifs et sur les radios rebelles, dans les lieux d’occupation et d’autogestion qui se multiplient, tel est le slogan que la résistance grecque diffuse, jour après jour, et nous invite à reprendre en chœur sur les mélodies de ce film à ses côtés. Un grand bol d’air frais, d’enthousiasme et d’utopies en marche, venu de la mer Égée.

-

Edith Wustefeld, Johan Verhoeven, 2013

La coopérative Cecosesola, dans le Nord-Est du Venezuela, a un fonctionnement totalement autogestionnaire : plus de 1200 travailleurs, aucun chef, aucun gérant, aucune structure hiérarchique, énormément de participation, de confiance et d’apprentissage, une rotation constante dans tous les postes de travail…

-

Michael Sztanke, 2013

Un film qui éclaire la mobilisation grandissante des ouvriers chinois pour la reconnaissance de leurs droits. Et dévoile l’une des conséquences dramatiques de cette lutte légitime : la transplantation du modèle industriel chinois au Cambodge et au Bangladesh, ou des géants de du textile et de l’électronique sous-traitent une partie de leurs productions.

-

Sophie Mitrani, Nicolas Ubelmann, 2013

En 2010, la crise de la dette éclate en Grèce, et se propage peu à peu sur tout le continent, menaçant les fondements mêmes de l’Union Européenne. Mais d’où vient la dette ? Quelles logiques et quels intérêts se cachent derrière ce mot ? Fruit de trois années d’enquête, le film tente de répondre à ces questions et montre comment le privilège de la création de monnaie a peu à peu été pris en main par les banques au détriment des États.

-

Jérôme Palteau, 2013

À l’annonce de la fermeture de l’usine Continental de Clairoix (Oise), les 1120 employés, les « Conti », entament un combat long et exemplaire pour faire valoir leurs droits.

-

Eau de chez nous, l’eau de chez eux (L’)

Frédéric Vigné, 2012

En croisant les témoignages d’acteurs israéliens et palestiniens, ce documentaire décrypte de façon inédite la question de l’eau et de l’assainissement dans une région sous tension : l’eau de plus en plus rare sous l’effet du changement climatique devient un objet de conflit entre deux population en guerre depuis pus de soixante ans.

-

Julien Brygo, Pierre Carles, Nina Faure, Aurore Van Opstal, 2012

Au printemps 2012, en pleine campagne présidentielle, une équipe de choc s’invite chez les notables de la presse parisienne pour les interroger sur le traitement de faveur dont ils gratifient François Hollande depuis les premiers jours de sa candidature : ne sont-ils pas en train de préempter l’issue du jeu électoral ?

-

Banque qui veut prêter plus (La)

Valérie Denesle, 2012

Après plusieurs mois d’immersion au sein de la Nef, la cinéaste Valérie Denesle a réalisé un documentaire représentant l’activité au quotidien de la société financière. Le film s’attache ainsi à suivre les sociétaires, salariés et emprunteurs de la Nef dans leur engagement pour construire une finance plus éthique, une économie plus solidaire, une société plus juste.

-

David Foucher, 2012

Un groupe de citoyens achète un terrain agricole pour permettre l’installation de Julien Bonnet, jeune maraîcher en agriculture biologique, puis la création d’une AMAP.

-

Hubert Budor, 2012

Depuis plus de 15 ans, une avocate en droit social et un syndicaliste tentent de faire reculer les discriminations dans le monde du travail. Un documentaire sur leur combat.

-

Jung, Laurent Boileau, 2012

Ils sont 200.000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté du roman graphique « Couleur de peau : Miel », le film revient sur quelques moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile…

-

Sol Violette. L’éclosion d’une monnaie

Bertrand Leduc, 2012

Ce documentaire retrace le processus de mise en place de la monnaie complémentaire toulousaine, le SOL-Violette, dans sa première année d’existence.

-

Mouton 2.0. La puce à l’oreille

Florian Pourchi, Antoine Costa, 2012

La modernisation de l’agriculture d’après guerre portée au nom de la science et du progrès ne s’est pas imposée sans résistances. L’élevage ovin, jusque là épargné commence à ressentir les premiers soubresauts d’une volonté d’industrialisation

-

Rémy Ricordeau, 2012

À travers les témoignages de travailleurs et de chômeurs, jeunes ou plus âgés, femmes ou hommes, ce documentaire esquisse des perspectives de transformations sociales où l’utopie se substitue au réalisme mortifère.

-

Jacques Sarasin, 2011

L’Équateur est un pays fort méconnu, boudé par les médias. Peut-être parce qu’il est à une place unique sur la carte géopolitique mondiale. Alors que le reste de la planète fait la course à la dérégulation financière, le Président économiste Rafael Correa tente depuis 2006 de mettre en place un socialisme d’État en accord avec les principes modernes de responsabilité écologique. Ecuador propose une découverte de cette politique, encore hors du domaine de l’envisageable dans le débat public en France. C’est un document sur l’espoir, porteur d’idées et de réflexions sur la condition humaine, de propositions sur les crises quasi endémiques qui secouent nos sociétés. C’est aussi une invitation au débat constructif, autour de l’avenir des peuples.

-

Jafar Panahi, Mojtaba Mirtahmasb, 2011

Depuis des mois, Jafar Panahi attend le verdict de la cour d’appel. À travers la représentation d’une journée de sa vie, Jafar et un autre cinéaste iranien, Mojtaba Mirtahmasb, nous proposent un aperçu de la situation actuelle du cinéma iranien.

-

Osvalde Lewat, 2011

L’école de cinéma de Sdérot se situe dans le sud d’Israël, à 2 km de la frontière avec Gaza. S’y côtoient juifs, musulmans, chrétiens, Palestiniens, Israéliens, radicaux de gauche, ultranationalistes. Dans cette école de cinéma, l’enjeu de formation n’est pas seulement artistique, mais clairement politique, idéologique …

-

Incroyables comestibles de Todmorden (Les)

Steve Hay, 2011

Les « Incroyables comestibles de Todmorden », c’est un moyen novateur de parvenir à une autosuffisance alimentaire : les habitants eux-mêmes cultivent fruits et légumes partout où c’est possible, y compris dans les lieux publics des villes et des villages, et partout, il est inscrit « nourriture à partager, servez-vous, c’est gratuit ».

-

Nadine Labaki, 2011

Dans un petit village libanais isolé du reste du pays par un champ de mines, un groupe de femmes en grand deuil, chrétiennes et musulmanes, marche vers les deux cimetières voisins où sont enterrés les hommes tombés pendant la guerre entre leurs communautés. Un incident rallume le conflit, dans la vallée. Un téléviseur, dissimulé par deux adolescents sur la place, s’en fait l’écho. Les femmes, alertées, inventent de fausses querelles pour dissimuler l’information aux hommes, toujours prompts à prendre les armes, même s’ils aiment boire ensemble dans le café d’Amale…

-

La Place, la gestation du mouvement des Indignés

Adriano Morán Conesa, 2011

Le mouvement 15-M est une série de manifestations pacifiques spontanées, rassemblant jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de personnes, apparues en Espagne à partir du 15 mai 2011. Les Indignés refusent d’être asservis à la finance et de subir l’austérité, ils aspirent à une démocratie réelle, en dehors des circuits politiques !

-

Katerina Kitidi, Aris Chatzistefanou, 2011

Debtocracy est un documentaire produit pour la première fois en Grèce par le public. Le film analyse les causes de la crise de la dette et propose des solutions jusqu’ici ignorées par le gouvernement et les médias.

-

Encore elles ! Les combats féministes des années 1970 à nos jours

Constance Ryder, Josiane Szymanski, 2011

40 ans après la naissance du Mouvement de libération des femmes (MLF), qui sont les féministes d’aujourd’hui ? À l’appui d’archives inédites, ce documentaire relate l’histoire d’un mouvement qui n’a pas fini d’étonner.

-

Anna Pitoun, 2011

Au départ, il s’agit de filmer pour rendre compte d’une première : un voyage inédit réunissant Juifs et Tsiganes de France sur les terres de la déportation. Un périple de 5 jours, d’Auschwitz-Birkenau à Treblinka. Mais très vite, les liens se tissent entre les voyageurs et le film prend une nouvelle tournure.

-

Luc Decaster, 2011

Clean Multiservices est une société de nettoyage ordinaire. Pour les clients tout semble propre effectivement, jusqu’au jour où des employés en ont assez d’être traités comme le papier avec lequel ils font briller les toilettes. Des papiers, eux, ils n’en n’ont pas. Ils décident d’occuper l’entreprise.

-

Manuela Frésil, 2011

Ce film raconte le destin commun des ouvriers de la viande des grands abattoirs industriels. Manuela Frésil s’est introduite au cœur d’une dizaine d’abattoirs industriels français, du petit matin à la sortie d’usine, au côté d’ouvriers à la chaîne…

-

Bandes, le quartier et moi (Les)

Atisso Médessou, 2011

Ayant grandi en banlieue, le réalisateur y est ensuite dans les quartiers de son enfance avec sa caméra, pour tenter de comprendre le phénomène des bandes et ses conséquences.

-

Christian Rouaud, 2011

Un jour d’octobre 1971, Michel Debré, ministre de la Défense, prend, sans concertation préalable, la décision d’agrandir le camp militaire du Larzac, alors de 3 000 hectares, à 14 000 hectares. De son bureau parisien, il déclare : « Nous choisissons le Larzac, c’est un pays déshérité. » Il provoque ainsi une vague unanime de protestations en Aveyron, le début d’une incroyable lutte qui durera dix ans, jusqu’aux élections présidentielles de mai 1981…

-

Anonyme, 2011

Vues par des Iraniens à l’étranger, les vidéos amateur du soulèvement iranien de 2009 ont l’allure d’un puzzle dont certaines pièces manquent. Récit, à la fois intime et collectif, de la “révolution verte” qui a agité l’Iran après les élections présidentielles de juin 2009.

-

Stefano Savona, 2011

Le Caire, février 2011. Sur la place Tahrir on résiste, on apprend à discuter et à lancer des pierres, à inventer des slogans et à soigner les blessés, à défier l’armée et à préserver le territoire conquis — un espace de liberté où l’on s’enivre de mots…

-

Éléonore Pourriat, 2010

La journée d’un homme victime du sexisme ordinaire dans un monde régi par les femmes, du regard le plus anodin à l’agression la plus violente.

-

Martin Le Chevallier, 2010

Le film met en scène une série de dialogues entre des figures archétypales de la mondialisation. Consommateur français, défricheur amazonien, ouvrière chinoise… tous ces personnages s’interpellent, s’accusent des maux qu’ils subissent et s’excusent pour les dommages qu’ils provoquent. La mondialisation des échanges et des déboires est ainsi résumée dans une fable villageoise, substituant la fantaisie individuelle au drame collectif.

-

Catherine Harnois, Jacques Meaudre, 2010

Depuis plus de 60 ans l’école Decroly de Saint-Mandé dans le Val de Marne propose, de la maternelle à la fin du collège, une pédagogie différente qui respecte le rythme de l’enfant et ses centres d’intérêt, afin qu’il ait du plaisir à apprendre et à découvrir. Enfants, parents et enseignants y vivent une scolarité riche et épanouie. Jour après jour, l’équipe enseignante y mène un véritable travail de prévention au décrochage scolaire. Un documentaire au cœur de cette école.

-

Mali, les paysans veillent au grain

Jean-Louis Saporito, 2010

Au Mali, le monde paysan se syndique et s’organise pour participer aux politiques publiques. Tantôt partenaires de l’État, tantôt contestataires, les paysans et leurs leaders défendent une agriculture durable, familiale, moderne, bien loin de la révolution verte.

-

Philippe Brachet, Alexandre Rossignol, Hélène Giummelly, 2010

Présentation de « Sanghaï », la ferme bio créée au Bénin par Godfrey Nzamujo, prêtre dominicain et ingénieur en électronique.

-

Roms en Résistance à Choisy-le-Roi

Sylvia Aubertin, 2010

Une vingtaine de familles roms qui occupaient un terrain sous une autoroute à Choisy-le-Roi sont expulsées. Devant l’urgence, un comité de soutien se met en place.

-

Luc Decaster, 2010

C’est un voyage peu commun auquel nous sommes conviés : suivre durant plus d’un an le cheminement d’une élue, Françoise Verchère, maire et vice présidente du conseil général de Loire Atlantique chargée de l’environnement.

-

Philippe Borrel, 2010

Pour protéger la planète, certains jeunes militants écologistes vont très loin dans leur engagement. Mais leurs actions radicales servent de prétexte aux États pour criminaliser la désobéissance civile.

-

Carmen Castillo, 2010

Sous les glaciers chiliens de la cordillère des Andes, se trouve la plus importante réserve d’or au monde. Cette annonce effraie la population locale, qui doit lutter contre la vulgate libérale séculaire, qui dit que toute exploitation d’une ressource minière profite à l’ensemble de la population du pays. Face au désastre écologique et humain à venir, Carmen Castillo nous amène à la rencontre des acteurs de ce drame et nous interroge.

-

Solutions locales pour un désordre global

Coline Serreau, 2010

Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près de trois ans à la rencontre de femmes et d’hommes de terrain, penseurs et économistes, qui expérimentent localement, avec succès, des solutions pour panser les plaies d’une terre trop longtemps maltraitée.

-

Christophe Coello, 2010

À Barcelone, pendant six ans, l’aventure d’un groupe politique engagé dans le quotidien des luttes collectives, au moment d’une crise majeure de nos sociétés contemporaines : Squat.

-

Patrice Deboosère, 2010

Ouvrier au chômage, Eric semble avoir enfin trouvé une issue à la précarité en devenant agent de sécurité dans un supermarché. Oscillant entre la peur de retomber du côté de ses anciens collègues et la compassion qui nourrit son envie de les aider, Eric doit assumer sa nouvelle fonction. Surtout s’il veut passer en CDI, lundi.

-

Erik Gandini, 2009

Portrait en creux de l’ère Berlusconi, ce film s’interroge sur le paysage audiovisuel italien des trente dernières années.

-

Robert Kenner, 2009

Comment est fabriqué ce que nous mettons dans nos assiettes ? Ce documentaire décortique les rouages d’une industrie qui influence chaque jour notre environnement et notre santé au profit du rendement… Une œuvre salutaire, véritable plaidoyer pour une meilleure consommation…

-

Marinaleda, un village en utopie

Sophie Bolze, 2009

Un village d’Andalousie développe la démocratie participative, la mise en coopérative de terres.

-

Philippe Borrel, 2009

Faute de trouver une prise en charge adéquate dans les services psychiatriques, les malades psychotiques chroniques se retrouvent souvent exclus de la société… Sur fond de réforme gouvernementale, Philippe Borrel dresse un état des lieux d’une psychiatrie privée de moyens…

-

Enfants de Don Quichotte (Les) - Acte 1

Ronan Denecé, Augustin Legrand, Jean-Baptiste Legrand, 2009

Le 26 octobre 2006, Augustin Legrand et Pascal Oumaklouf, de simples citoyens, décident de vivre dans la rue, au plus proche des sans-abri afin de les fédérer et de les amener à exiger le respect de leurs droits fondamentaux.

-

Jean-Robert Viallet, 2009

Dans un monde où l’économie n’est plus au service de l’homme mais l’homme au service de l’économie, les objectifs de productivité et les méthodes de management poussent les salariés jusqu’au bout de leurs limites.

-

Hélène Desplanques, 2009

En 2005, le groupe américain décide de fermer son unique site français, mais présente aux salariés des repreneurs qui offrent une reconversion prometteuse dans la fabrication de panneaux solaires. Dix-huit mois plus tard, pas un panneau n’a été fabriqué, l’usine dépose le bilan… Les salariés, licenciés sans indemnités, dénoncent une machination juridico-financière crapuleuse. Une longue bataille judicaire commence menée par les « pasionarias » de l’usine, avec le soutien de Fiodor Rilov, un avocat spécialisé dans ce genre d’affaires.

-

Jean-François Lévesque, 2008

Le Nœud cravate allie animation de marionnettes et dessin animé. Le film raconte quinze ans de la vie de Valentin. Employé dévoué à sa tâche, leurré par des patrons imbus de pouvoir, Valentin lutte contre l’absurdité avec toute la force de ses espérances.

-

Samuel Gantier, 2008

Ce film est un portrait de la grande bourgeoisie du Nord de la France qui, au XIXe siècle, a bâti une puissance industrielle colossale.

-

Cameroun, autopsie d’une indépendance

Valérie Osouf, Gaëlle Le Roy, 2008

Derrière l’imagerie officielle de l’indépendance du Cameroun, se cache une autre réalité, une guerre qui n’osa jamais dire son nom et fit pourtant plusieurs centaines de milliers de victimes.

-

Annick Redolfi, Stéphane Horel, Brigitte Rossigneux, 2008

Le médicament : enfin un domaine où personne ne détrônera la France. Les Français sont-ils vraiment plus malades que le reste de l’humanité ? Ou bien y a-t-il d’autres explications à cette boulimie ?

-

Benoît Delépine, Gustave Kervern, 2008

Un patron délocalise son usine de textiles et déménage l’intégralité de ses machines en une nuit, sans prévenir ses ouvrières. Celles-ci décident de mettre leurs indemnités en commun. Sur proposition de Louise (Yolande Moreau), elles font appel à un tueur professionnel pour assassiner le patron indigne.

-

Pierre Carles, Christophe Coello, Stéphane Goxe, 2007

Dans cette guerre économique qu’on nous avait promise il y a bien des années et qui avance comme un rouleau compresseur, existe-t-il encore un sursaut d’imagination pour résister ?

-

Heidi Ewing, Rachel Grady, 2007

Les familles présentées dans ce film représentent une force électorale influente qui fait de plus en plus entendre sa voix dans la vie culturelle et politique américaine. Elles préparent non seulement le retour de Jésus, mais elles s’apprêtent également à « reprendre le pouvoir en Amérique au nom du Christ », entraînant avec elles leurs enfants.

-

Jawad Rhalib, 2007

L’exploitation des ouvriers agricoles immigrés dans le sud de l’Espagne, un esclavage moderne qui garnit les assiettes de l’Europe. Autrefois déserte, la région d’Almeria, dans le sud de l’Espagne, produit aujourd’hui un tiers de la consommation européenne hivernale des fruits et légumes et engrange les deux tiers des profits agricoles du pays. Un « miracle économique » sous serre qui repose sur le travail de près de 80 000 immigrés, pour moitié des sans-papiers.

-

Eran Riklis, 2007

Parce que son voisin est le ministre israélien de la Défense, Salma doit raser ses citronniers… Un beau portrait de femme, doublé d’une fable généreuse sur l’absurdité du conflit israélo-palestinien.

-

Dem walla dee - Partir ou mourir

Rodrigo Saez, 2007

Ce documentaire donne la parole aux sénégalais, partis clandestinement en chaloupes à travers l’océan atlantique, pour rejoindre l’Europe qui verrouille ses frontières.

-

Marie Borrelli, 2007

Un documentaire sur des élèves sans papiers

-

Serge Steyer, 2007

Aux abords d’une petite ville, un vaste terrain sera bientôt constructible. Bâtir, aménager, habiter autrement, c’est possible. Deux jeunes urbanistes entreprennent d’en convaincre des élus confrontés aux appétits et aux stéréotypes de promoteurs immobiliers

-

LIP, l’imagination au pouvoir (Les)

Christian Rouaud, 2007

« On fabrique, on vend, on se paie », tel était le slogan des LIP, les ouvriers qui avaient récupéré en 1973 la gestion de leur usine horlogère qui avait déposé le bilan . Une épopée ouvrière qui a marqué la France et le mouvement autogestionnaire.

-

Jennifer Baichwal, 2006

Lors d’un voyage en Chine, le photographe canadien Edward Burtynsky documente les effets néfastes de la pollution et de l’industrialisation sur les paysages naturels. Le film qui en découle est à la fois une œuvre d’art et une réflexion sur la mutation des paysages et la condition humaine.

-

Michel Ocelot, 2006

Un conte d’animation qui nous emmène à la rencontre de deux jeunes hommes, bercés, lorsqu’ils étaient enfants, par la même femme : nourrice de l’un,maman de l’autre. Après une séparation brutale, ils sont devenus des étrangers l’un pour l’autre. pourtant, ils nourrissent ensemble le même rêve : retrouver la fée des Djinns, héroïne des histoires qu’on leur racontait, enfants…

-

Julien Colin, 2006

Au fil d’une cyber-enquête virtuelle avec des séquences audiovisuelles glanées sur la toile, le réalisateur dévoile les implications de ce que l’on présente comme la troisième révolution industrielle. Le film introduit ainsi des pistes de réflexion, pour nous fournir des clés de débat sur ces technologies émergentes qui sont en passe de transformer radicalement la nature, la société et l’homme.

-

Jean-Michel Carré, 2006

Le travail est le carrefour de valeurs contradictoires. Quels sont ses enjeux ? Pour répondre à quels objectifs opposés ? Au bénéfice de qui ? Quelles sont les nouvelles méthodes de management ?

-

Nikolaus Geyrhalter, 2006

Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa caméra au coeur des plus grands groupes européens agricoles, nous donnant accès des zones inaccessibles.

-

Anne Kunvari, 2006

De 1906 à aujourd’hui, le film raconte cent ans d’histoire du salariat. Partie 1 : 1906-1975 : Le temps de l’espoir. Partie 2 : 1976-2006 : Le temps du doute.

-

Jean Henri Meunier, 2006

Quelques habitants d’un petit village aveyronnais résistent avec bon sens citoyen, humour et poésie, au rouleau compresseur de la mondialisation.

-

Double face de la monnaie (La)

Jérôme Polidor, Vincent Gaillard, 2006

Sur un ton ludique et pédagogique, La double face de la monnaie nous propose de démystifier l’argent et de reconsidérer notre perception de la richesse.

-

Thomas Johnson, 2006

L’explosion du réacteur n°4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl constitue, le 25 avril 1986, la plus grande catastrophe nucléaire civile. Sept mois, d’une intensité phénoménale, que les survivants ne sont pas prêts d’oublier…

-

Soleil et la Mort, Tchernobyl et après…(Le)

Bernard Debord, 2006

Le 26 avril 1986, une explosion nucléaire dégagea un nuage toxique à Tchernobyl dans le nord de l’Ukraine. Depuis, vingt ans se sont écoulés, et la Biélorussie, théâtre unique de ce film, est accablée par l’ingestion sur le long terme de petites doses de radioactivité. L’ambition de ce film est de témoigner du processus de mort lente, de révéler l’imminence de la catastrophe génétique, de dénouer les fils de la conspiration internationale du silence, qui accablent ce pays.

-

Patricio Henriquez, 2005

Le documentaire présente le cas de trois soldats, un américain d’origine nicaraguayenne, un israélien, et un ancien colonel chilien qui ont osé remettre en question la prise de décision de leur système militaire respectif en refusant consciemment d’exécuter des ordres qu’ils jugeaient immoraux.

-

Sophie Lepault, 2005

Un voyage à l’intérieur d’une des plus grosses multinationales chinoises qui permet de comprendre la vitalité économique du pays… mais aussi ses paradoxes. Car le patron de cette entreprise est communiste.

-

Chris Smith, Dan Ollman, Sarah Price, 2005

Les « Yes Men », un petit groupe d’activistes, créent un faux site internet affilié à l’Organisation Mondiale du Commerce.

-

Jean Druon, 2005

Babylone était cette cité assiégée de l’extérieur. Ce qui menace aujourd’hui la société globale d’effondrement résulte de la mystérieuse contrainte qui s’impose à elle de poursuivre son développement sans limite. Et cette contrainte ne peut être satisfaite que par la restriction toujours plus poussée des libertés humaines. A travers une série de déplacements et rencontres au sein de la cité moderne, ce film propose un constat actualisé de cette inquiétante perspective.

-

Chantal Briet, 2005

Pendant 4 ans, Chantal Briet a installé sa caméra à l’épicerie de la Source… À la cité de la Source à Epinay-sur-Seine, dans un centre commercial vétuste menacé de destruction, l’épicerie d’Ali reste l’unique lieu d’échange, un refuge où peuvent se retrouver les habitants du quartier.

-

Avi Mograbi, 2005

Les mythes de Samson et de Massada enseignent aux jeunes générations israéliennes que la mort est préférable à la domination. Alors que la seconde Intifada bat son plein, les Palestiniens subissent quotidiennement les humiliations de l’armée israélienne…

-

Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés

Marc-Antoine Roudil, Sophie Bruneau, 2005

Chaque semaine, dans trois hôpitaux publics de la région parisienne, une psychologue et deux médecins reçoivent des hommes et des femmes malades de leur travail.

-

Réalisation collective, 2004

En Argentine, suite à l’insurrection de 2001, ont émergé des luttes sociales innovantes, des réalisations alternatives, notamment des expériences d’autogestion et d’organisations horizontales. Beaucoup de travailleurs ont récupéré les entreprises qui les avaient précédemment licenciés, pour en reprendre la production, sous contrôle ouvrier ou sous forme de coopératives améliorées.

-

Naomi Klein, Avi Lewis, 2004

À la suite de la crise économique argentine de 2001, trente ouvriers au chômage dans la banlieue de Buenos Aires occupent leur usine abandonnée par les patrons et refusent de la quitter

-

Stéphane Arnoux, 2004

La France est confrontée à un choix de société : continuera-t-elle de détruire son héritage culturel et social au profit d’un rêve éculé de consommation pour le seul bénéfice des actionnaires ? Ou retrouvera-t-elle le temps de penser, d’échanger, de vivre, à échelle humaine ?

-

Valérie Mitteaux, Anna Pitoun, 2004

Achères, Yvelines, France. Depuis deux ans, Sacuta Filan, jeune femme rom de Roumanie, vit avec ses deux enfants et trente autres familles sur une lande de terre en bordure de la ville.

-

Morgan Spurlock, 2004

37% des enfants et des adolescents américains ont un problème de poids. Le fil rouge de ce documentaire décapant est une expérience que Morgan Spurlock décide de mener… sur lui-même. Pendant 30 jours il va manger exclusivement dans les restaurants de la firme McDonald’s et consommer uniquement les produits qui y sont vendus.

-

Violence des échanges en milieu tempéré

Jean-Marc Moutout, 2004

Philippe, jeune diplômé, vient d’intégrer le prestigieux cabinet de consultants McGregor, dont les bureaux sont situés à La Défense. La première mission qui lui est confiée est de faire l’audit de Janson, une entreprise de province spécialisée dans la métallurgie. En améliorant la rentabilité de l’usine, son rapport doit permettre le rachat de l’établissement par un grand groupe international.

-

Rémi Mauger, 2004

Paul aura bientôt soixante-quinze ans. Il est vieux garçon, paysan, pêcheur et bedeau. Il vit dans une ferme d’un autre âge avec ses deux sœurs cadettes, célibataires elles aussi.

-

Louise, son père, ses mères, son frère et ses sœurs

Stéphane Mercurio, Catherine Sinet, 2004

Un dîner, bruyant, drôle. Autour de la table, une bien curieuse famille, celle de Louise : son père, ses mères, la femme de son père, ses frères et sœurs. Françoise et Gérard s’aiment depuis 44 ans. Ils ont trois enfants. Sybille et Sylviane s’aiment depuis 23 ans. Elles voulaient un enfant. Elles ont demandé à leur amie Françoise de leur prêter Gérard, son mari. Celle-ci a accepté.

-

Michale Boganim, 2004

À travers les histoires de différents personnages qui nous emmènent à Odessa, New York et Israël, le film évoque l’exil et l’errance d’une communauté particulière : les juifs d’Odessa.

-

Ken Loach, 2003

Loin de cet univers ouvrier qui caractérise habituellement le cinéma de Ken Loach, Just A Kiss est avant tout une romance contrariée grâce à laquelle le réalisateur anglais dénonce le racisme et le communautarisme religieux.

-

Gilles Paté, Stéphane Argillet, 2003

Un regard critique, caustique et humoristique sur le mobilier urbain, reflet et générateur d’exclusions sociales…

-

Révolution ne sera pas télévisée (La)

Kim Bartley, Donnacha O’Briain, 2003

Drame en trois actes d’Hugo Chavez à la tête du Venezuela

-

Hôpital au bord de la crise de nerfs

Stéphane Mercurio, 2003

Plongée au cœur de l’institution hospitalière croisant deux niveaux de perception de la crise : d’un côté la direction, de l’autre les soignants en prise directe avec les malades. Entre deux réunions sans fin, discussions, incompréhension et un même discours : l’hôpital est au bord de la rupture.

-

Chili, les héros sont fatigués

Marco Enriquez Ominami, 2003

En désignant les rapports de force et en pointant les contradictions de la jeune démocratie chilienne, le réalisateur, a voulu figurer les dérives de l’exercice du pouvoir aujourd’hui entre les mains d’anciens révolutionnaires ayant fait allégeance à leurs ennemis passés.

-

Luc Decaster, 2003

Proche des ouvriers, c’est le récit d’une résistance au quotidien contre la fermeture de l’usine de Mer fondatrice des matelas Epéda, au cœur du Loir-et-Cher.

-

Patric Jean, 2003

Au lieu de combattre la pauvreté, on combat les pauvres. Suivant l’exemple américain, l’Europe se polarise entre ses quartiers riches et ses banlieues de misère où se généralise la « tolérance zéro ». On construit une prison quand on ferme une usine.

-

Propositions pour une télévision libre

Thierry Deronne, 2002

Les médias au Nicaragua et au Venezuela, le peuple est souvent condamné à une image de mendiant, qui n’appelle que la charité ou la répression. Pour lui redonner un rôle d’acteur et son pouvoir transformateur, Tele Tambores expose 11 propositions concrètes : autant de repères pour permettre une télé véritablement libre.

-

Bien commun, l’assaut final (L’)

Carole Poliquin, 2002

L’eau, la santé, les gènes humains et végétaux, les connaissances anciennes et nouvelles, plus rien aujourd’hui ne semble pouvoir échapper au destin de marchandise. Face à la voracité des marchands, qu’adviendra-t-il de la notion de bien commun qui est à la base de toute vie en société ?

-

Chantal Akerman, 2002

Dans ce film, l’ailleurs, c’est l’Amérique du Nord, et les pauvres sont pour la plupart des Mexicains. Ils sont passés pendant des années par San Diego mais le service d’immigration américain a réussi à arrêter le flux des illégaux et à le déporter dans l’Arizona.

-

Claude Mouriéras, 2002

Une microbanque éthiopienne entreprend de prêter de l’argent aux paysannes pauvres. Ce film suit ce combat de l’utopie face à la misère, dans une fable documentaire sur l’argent pleine d’humour et d’humanité.

-

On n’est pas des steaks hachés

Anne Galland, Alima Arouali, 2002

Hiver 2001 à Paris, au Mc Donald’s du Faubourg Saint-Denis… Pendant 115 jours, les 40 jeunes employés du McDo vont tenir tête au géant de la restauration rapide, jusqu’à la victoire !

-

Anne Kunvari, 2002

Une imprimerie contribue à la réinsertion de personnes en difficulté tout en fonctionnant avec les même contraintes qu’une entreprise ordinaire.

-

17 octobre 1961 : dissimulation d’un massacre

Daniel Kupferstein, 2001

Retour sur la censure et les difficultés rencontrées par les journalistes et les historiens à reconstituer les événements du 17 octobre 1961, à Paris.

-

Au carrefour des droits de l’Homme

Pascal Carcanade, 2001

Début 2001, Carrefour se dote d’une charte éthique dans laquelle le groupe s’engage à travailler avec des fournisseurs respectant les droits de leurs employés. Entre la Chine et le Bengladesh, le film suit la réalité quotidienne de cette recherche inattendue de conciliation entre mondialisation et droits humains.

-

Philippe Baqué, Arlette Girardot, 2001

En Andalousie, dans la région d’Almeria, un ancien désert a été recouvert par l’une des plus importantes concentrations de cultures sous serres du monde. À travers le portrait de quatre habitants de cette mer de plastique, le film aborde le revers de ce miracle économique : l’exploitation à outrance d’une main d’œuvre immigrée sans droits et subissant un racisme latent.

-

Wesh, Wesh, qu’est-ce qui se passe ?

Rabah Ameur-Zaïmeche, 2001

Dans la Cité des Bosquets, en Seine-Saint-Denis, Kamel est de retour après avoir purgé une double peine de prison. Il tente, avec le soutien de sa famille, de se réinsérer dans le monde du travail. Mais il devient le témoin impuissant de la fracture sociale de son quartier.

-

Citizen Bishara, un député arabe en Israël

Simone Bitton, 2001

Portrait de l’emblématique député Azmi Bishara, arabe et citoyen israélien, docteur en philosophie, personnage brillant et provocateur, qui se bat pour l’égalité des citoyens arabes et pour leur reconnaissance en tant que minorité nationale au sein de l’État d’Israël.

-

Photo déchirée, chronique d’une émigration clandestine (La)

José Vieira, 2001

Au début des années soixante, des milliers de portugais débarquent clandestinement en France. Trente ans après, le cinéaste part à la recherche des histoires de son enfance et enquête pour comprendre la genèse de cette émigration sans précédent qui fut appelée le « plébiscite par les pieds » contre Salazar.

-

Amirul Arham, 2000

Au Bangladesh, Muhammed Yunus, économiste de renom, relève le défi de ne prêter qu’aux pauvres, sans préjugé économique ou politique

-

Carole Poliquin, 2000

Tourné en France, au Québec, aux États-Unis et au Danemark, l’Emploi du temps propose une réflexion stimulante sur le travail. Il illustre la nécessité de repenser le travail en tenant compte de la diversité des aspirations humaines. Il questionne au passage la société de consommation, le rôle des nouvelles technologies et la loi du profit maximal.

-

Zinat, une journée particulière

Ebrahim Mokhtari, 2000

Zinat est la première femme de l’île de Geshm, dans le sud de l’Iran qui retira le voile traditionnel pour exercer sa profession d’infirmière. Responsable du dispensaire du village elle s’implique dans des activités sociales et politiques. Aujourd’hui, elle est candidate lors des premières élections locales organisées en Iran sous l’impulsion du président Khatami.

-

Agnès Varda, 2000

Agnès Varda rencontre ceux qui, pour vivre, ramassent ou récupèrent les « restes » des autres : déchets de fin de marchés, objets abandonnés sur les trottoirs…Ceux qu’elle appelle les glaneurs de notre temps.

-

Patric Jean, 1999

En 1933, Henri Storck et Joris Ivens réalisaient Misère au Borinage, véritable pavé dans la mare de la paix sociale chère à la bourgeoisie d’alors. Soixante-cinq ans plus tard, Patric Jean revient sur les lieux du tournage de Storck et Ivens.

-

Debout ! Une histoire du Mouvement de Libération des Femmes 1970 -1980

Carole Roussopoulos, 1999

À travers de nombreuses archives (sonores, photographiques et audiovisuelles), ce film rend hommage aux femmes qui ont créé et porté le mouvement de libération des femmes en France et en Suisse, à leur intelligence, leur audace et leur humour. Il se pose comme un relais entre les pionnières et les nouvelles générations.

-

Anthony Cordier, 1999

Ce film trace l’évolution de la perception du travail intellectuel au sein d’une famille ouvrière, grâce aux études et au choix de l’un de ses enfants.

-

Jean-Michel Carré, 1998

En avril 1994, galvanisés par la lutte contre le gouvernement Thatcher, les travailleurs de la mine de charbon Tower Colliery décident de racheter “leur mine” avec leurs indemnités de licenciement. Aujourd’hui, la mine est organisée en coopérative et n’a jamais été aussi rentable.

-

Bertrand Tavernier, Nils Tavernier, 1997

1997. Un mois en plein cœur de la cité des Grands Pêchers, à Montreuil. Rencontres, témoignages, récits de vies ordinaires : De l’autre côté du périf’ est un document réalisé en réponse à la Loi Debré. Une idée instiguée par Pascale Ferran et Arnaud Desplechin ; dès février 1997, 66 cinéastes prenaient le relais.

-

Juan Gamero, Francisco Rios, Mariano Roca, 1997

Documentaire sur l’Espagne libertaire de 1936 dans lequel une trentaine d’anciens militants témoignent de la réalisation concrète de l’anarchisme par plusieurs millions de personnes en Catalogne et en Aragon.

-

Andrew Niccol, 1997

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et de recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable.

-

Bernard Kleindienst, 1997

Summerhill est une école pour enfants de cinq à quinze ans dits « difficiles ». Ce film pose un autre regard sur cette insertion sociale qu’est l’école obligatoire.

-

Mariana Otero, 1994

Chaque jour de l’année scolaire 1992-1993, Mariana Otero a filmé les élèves d’un collège implanté au cœur d’une cité en banlieue parisienne

-

Chomsky, les médias et les illusions nécessaires

Peter Wintonick, Mark Achbar, 1992

Noam Chomsky, linguiste, philosophe et militant de renom, examine le pouvoir de l’information et les forces qui, dans la société, s’exercent sur sa formulation et sa propagation. Ses commentaires sont entrecoupés d’archives retraçant son parcours ainsi que de débats avec des personnalités de l’information.

-

Ken Loach, 1991

L’adaptation d’un jeune écossais tout juste sorti de prison à la vie des bas quartiers de Londres où il va trouver du travail comme manœuvre et une petite amie avec laquelle il va tenter d’affronter les aléas de la vie citadine.

-

Mehdi Lallaoui, Agnès Denis, 1990

« L’oubli est complice de la récidive », dit le commentaire de ce film consacré à la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris et à la sauvage répression qui s’en est suivie.

-

Jorge Furtado, 1989

Douze minutes qui suffisent pour mettre en branle les rouages indéfectibles du commerce mondial.

-

Homme qui plantait des arbres (L’)

Frédéric Back, 1987

L’homme qui plantait des arbres raconte l’histoire d’Elzéard Bouffier, un berger provençal, qui reboise patiemment un coin de pays d’où la vie s’était retirée. La fascination du narrateur pour l’homme et sa mission l’amène à retourner à la montagne à plusieurs reprises.

-

Chris Marker, 1984

En 1984, à l’occasion du 100e anniversaire de la législation des syndicats, une confédération syndicale la CFDT s’essaie pendant dix minutes à imaginer l’avenir. Un document qui se démarque de la production syndicale courante.

-

Lizzie Borden, 1983

Dix ans après une révolution socialiste aux États-Unis, la structure patriarcale de la société est toujours en place. Des groupes de femmes de tous horizons, conscientes de leur oppression, décident d’entrer en lutte…

-

Pierre Falardeau, Julien Poulin, 1980

Court métrage réalisé à partir d’un poème de Michèle Lalonde, créé en 1970 à l’occasion de de la première Nuit de la poésie à Montréal. Le texte se déroule sur un montage de photos chocs appuyées d’une trame sonore suggestive, dans un film dénonçant l’impérialisme économique et culturel des classes dominantes.

-

Récits d’Ellis Island (Parties 1 et 2)

Robert Bober, 1980

Entre 1882 et 1924, près de 16 millions d’émigrants en provenance d’Europe sont passés par le centre d’accueil d’Ellis Island, îlot de quelques hectares dans le port de New-York. Le réalisateur Robert Bober et l’écrivain Georges Perec ont voulu rendre compte de ce qui reste du lieu.

-

Agnès Varda, 1977

Des femmes prennent successivement la parole pour dénoncer le conditionnement que leur impose dès l’enfance une société machiste et revendiquent le droit d’exister en tant qu’individus à part entière. Un ciné-tract représentatif de la vigueur de la revendication féministe dans les années 1970.

-

Collectif & Anonyme, 1976

Document brut et rare, ce film reflète l’état d’esprit animant les Beaux-Arts en 1968 : manifestations, assemblées générales d’étudiants, ateliers de création d’affiches (la première avait pour slogan : « U-sines, U-niversités, U-nion »).

-

Jean-Louis Comolli, 1976

Le premier film de fiction de Jean-Louis Comolli évoque la communauté fondée par l’anarchiste italien Rossi au Brésil, au XIXe siècle.

-

Jacques Doillon, 1972

« On arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste… ». L’An 01 narre un abandon utopique, consensuel et festif de l’économie de marché et du productivisme. Financé grâce à la bonne volonté des lecteurs de Charlie-Hebdo, ce film reste emblématique de la contestation des années 1970.

-

Peter Watkins, 1971

Fable politique inspirée par l’application du McCarren Act, une loi d’exception votée en 1970 à la faveur d’une aggravation du conflit au Nord-Vietnam, autorisant à placer en détention « toute personne susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ».

-

Groupe Medvekine de Sochaux, Bruno Muel, 1971

Un film écrit, joué et rêvé par le Groupe Medvedkine de Sochaux, composé de jeunes ouvriers travaillant à la chaîne aux usines Peugeot et de techniciens du cinéma.

-

Marcel Trillat, 1970

Dans la nuit du 31 décembre 1969 au 1er janvier 1970, cinq travailleurs noirs meurent asphyxiés dans un foyer à Aubervilliers. Dans le contexte de l’après-68, ce drame va connaître un retentissement national, à la fois politique et médiatique.

-

Groupe Medvedkine de Besançon, 1969

Réponse des ouvriers de la Rhodiaceta de Besançon au film « A bientôt, j’espère ». Il suit la création d’une section syndicale CGT dans une usine d’horlogerie par une ouvrière dont c’est le premier travail militant en 1968. On y découvre comment Suzanne réussit à mobiliser les autres femmes de l’entreprise, malgré la méfiance des dirigeants syndicaux et les intimidations du patronat.

-

Reprise du travail aux usines Wonder - Wonder, Mai 68 (La)

Jacques Willemont, 1968

Un groupe d’étudiants de l’IDHEC en grève vient filmer un militant de l’OCI (Organisation communiste internationaliste), le 10 juin, à l’usine Wonder de Saint-Ouen. L’équipe de tournage arrive sur place au moment où la reprise du travail vient d’être votée et décide de filmer…Une jeune ouvrière refuse de reprendre le travail.

-

Chris Marker, Mario Marret, 1968

En mars 1967, à Besançon, une grève éclate aux établissements Rhodiaceta. Les revendications mises en avant ne concernent plus seulement les salaires ou la sécurité de l’emploi, mais le mode de vie que la société impose à la classe ouvrière.

-

Chris Marker, 1962

Une catastrophe nucléaire a détruit toute vie humaine à la surface de la terre. Paris a été rayé de la carte. Les « vainqueurs » de cette guerre nucléaire cherchent le moyen de sauver la race humaine.

-

Maurice Pialat, 1962

Aubervilliers, Pantin, Courbevoie, Nanterre…Un itinéraire à travers la banlieue parisienne de la fin des année 1950.

-

Chris Marker, Alain Resnais, Ghislain Cloquet, 1953

A travers l’art africain et plus spécialement les statues et les masques nègres, Alain Resnais filme une virulente diatribe contre les insoupçonnables méfaits du colonialisme.

-

Franck Capra, 1940

Jefferson Smith, jeune politicien naïf et idéaliste, est élu sénateur aux côtés de Joseph Paine politicien rompu à toutes les combines politiques. Smith découvre les non-dits, les corruptions et les compromissions des hommes politiques, et refuse de rester un homme de paille.

-

King Vidor, 1934

Un jeune ménage sans ressources va exploiter une ferme abandonnée avec l’aide de chômeurs, eux aussi à la recherche du pain quotidien. Ils forment une communauté où chacun apporte son travail et ses connaissance spéciales.

-

Joris Ivens, Henri Storck, 1933

Documentaire militant qui explore longuement la misère des mineurs, la sauvagerie de l’exploitation ouvrière au Borinage en cette époque, les conditions de vie difficiles des ouvriers de la houille, leurs maladies physiques…

-

Jean Vigo, 1933

Trois internes se rebellent et organisent une révolte dans un collège de province. Une oeuvre longtemps censurée toujours d’avant-garde du cinéma français.

-

Fritz Lang, 1927

Des ouvriers travaillent dans les souterrains d’une fabuleuse métropole de l’an 2026. Ils assurent le bonheur des nantis qui vivent dans les jardins suspendus de la ville. Un androïde mène les ouvriers vers la révolte.

-

Anonyme, 1912

Les femmes en campagne électorale laissent les hommes à la vaisselle.